[사자와 늑대, 트럼프의 공통점]

['매킨리'산]

[트럼프 파리기후협약 탈퇴, 지구적 재앙 되나]

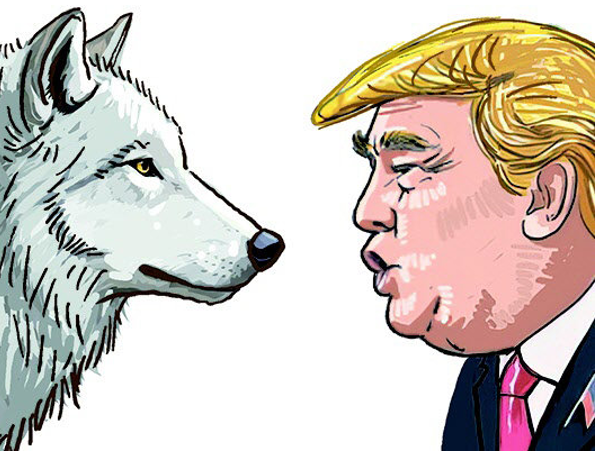

사자와 늑대, 트럼프의 공통점

[서광원의 자연과 삶]

지난해 말부터 한 사람에게 푹 빠져 지내고 있다. 요즘 온 세상의 관심을 ‘듬뿍’ 받고 있는 도널드 트럼프 미국 대통령이 어떤 성장 과정을 보냈고, 사업가로 활동하면서 겪은 성공과 실패에서 무엇을 내면화했는지 면밀하게 톺아보고 있다. 살면서 내면화한 정체성을 이해하면 향후 행보를 어느 정도 헤아려 볼 수 있어서다. 사람은 자신의 정체성을 형성하는 중년 이후가 되면 대체로 여기에 맞춰 살아가는 경향이 있다.

대형 부동산 개발과 카지노 사업 등으로 부자가 된 트럼프는 다양한 미디어를 잘 활용한 덕분에 50년 가까이 미국인이라면 모르는 사람이 없는 ‘슈퍼 셀럽’이다. 참 떠들썩하게 살아온 건데, 이런 그의 삶을 훑어보는 내내 머릿속을 맴도는 단어가 있었다. 머리 회전이 빠른 동물적인 사냥꾼 기질이 그것이다. 예를 들어, 그의 ‘사냥법’은 자연의 최고 사냥꾼인 사자나 늑대의 그것과 놀랄 만큼 비슷하다.

아프리카 초원에 사는 사자들과 북미 지역에 사는 늑대는 일면식이 없는데도 사냥 방식이 비슷하다. 움직이는 사냥감을 잡아야 하기 때문일 것이다. 명색이 맹수이니 사냥감 무리를 향해 무조건 ‘돌∼격’ 하는 건 우리 생각일 뿐, 이들은 그렇게 하지 않는다. 사냥감들 역시 빠르게 움직이기에 헛물켜기 십상이고, 부딪혀 부상이라도 당하면 황천길로 가는 지름길이 될 수 있어서다.

그래서 평상시에 만만한 상대를 봐두었다가 공격하는 게 일반적인데, 마땅히 들이칠 만한 구석이 없을 때 이들이 구사하는 게 흔들기다. 사냥감 무리를 이렇게도 쫓아보고 저렇게도 압박해 본다. 권투 선수나 격투기 선수들이 불규칙 스텝을 밟으면서 잽을 날리듯 툭툭 건드려본다. 움직이면 가만히 있을 땐 보이지 않던 약점이 드러나기 때문이다. 이리저리 달리게 해서 움직임의 폭을 더 크게 해보면 약점은 더 뚜렷해진다. 이 과정을 예의주시하던 대장이 목표물을 점찍어 쫓기 시작하면 그때부터는 모두들 그 한 점을 향해 달려간다.

사람들의 이목을 집중시키는 가연성 높은 이슈를 던져 상대의 반응을 보고 그에 맞춰 대응하는 트럼프의 흔들기 역시 같은 원리다. 이 오랜 특기에 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리가 당해 6일(현지 시간) 사임했다. 한국도 트럼프가 벼르는 대상 중 하나라 곧 순서가 올 텐데, 우리는 트럼프를 너무 모르는 것 같다. 막말하는 ‘악당’ 비슷하게만 여길 뿐, 그가 왜 그런 행동을 하는지 잘 모른다. 오로지 사업하듯 정치하고 협상하는 그는 그냥 하는 법이 없다. 분명한 의도가 있다.

삶이란 참 오묘해서 사자나 늑대가 흔든다고 속수무책으로 당하는 사냥감은 많지 않다. 이런 위기에 잘 대처하는 초식동물들한테는 특징이 있다. 흔들면 흔들리지 않는 게 아니라, ‘잘’ 흔들려준다. 사자나 늑대는 공격해야 살 수 있는 운명이기에 어떻게든 밀고 들어올 수밖에 없다. 그래서 흔들려준다. 흔들리는 것과 흔들려주는 건 차원이 다르다. 흔들리되 중심을 잃지 않는다. 자신들만의 질서를 잃지 않는다. 민첩하고 빠른 달리기 등으로 흔들기를 극복한다. 우리에게도 꼭 필요한 능력이다.

-서광원 인간자연생명력연구소장, 동아일보(25-01-22)-

______________

'매킨리'산

한인(韓人)들의 미국 이민은 1903년 하와이에서 시작됐다. 그 10년 전까지 하와이는 미국이 아니라, 원주민들이 세운 ‘하와이 왕국’이었다. 그런데 1892년 하와이에 정착한 미국인들이 ‘합병 클럽’을 만들어 미 정부에 하와이 합병을 요청했다. 1893년엔 미 해군의 도움으로 마지막 여왕도 폐위했다. 제국주의에 반대했던 민주당의 클리블랜드 대통령은 합병을 거부했다. 하지만 1897년 대통령에 취임한 공화당의 윌리엄 매킨리는 달랐다. 그는 “이것은 ‘명백한 운명’”이라며 1898년 하와이를 합병했다.

▶‘명백한 운명(manifest destiny)’이란 말은 미국이 멕시코 영토였던 텍사스·캘리포니아에 눈독 들이던 1845년 한 언론인이 만들었다. “북미 대륙은 신의 섭리로 미국에 주어졌으므로, 이를 차지하는 것은 명백한 운명”이란 팽창주의 논리였다. 이를 정책화한 것이 매킨리였다. 그는 스페인과의 전쟁에 이겨 필리핀, 괌, 푸에르토리코를 식민지로 만든 뒤 “미국을 세계의 최강대국 반열에 올렸다”고 자부했다.

▶매킨리는 미국 산업을 보호하기 위해 수입품에 고율 관세를 부과해야 한다고 믿었다. 하원 의원 시절인 1890년 관세를 38%에서 49.5%로 높이는 ‘매킨리 관세법’을 발의·제정해 ‘보호무역의 나폴레옹’이란 별명을 얻었다. 대통령 당선 후엔 미국의 영향력 확대를 위해 태평양과 대서양을 잇는 운하 건설 위원회를 발족시켰다. 1901년 매킨리가 암살되는 바람에 파나마운하 건설은 후임인 시어도어 루스벨트 대통령이 맡았지만, 구상은 그가 했다.

▶트럼프 대통령이 취임사에서 “위대한 매킨리 대통령의 이름을 딴 ‘매킨리산’이란 지명을 복원하겠다”고 밝혔다. 알래스카에 있는 해발고도 6190m 북미 최고봉 이름을 ‘디날리’에서 ‘매킨리’로 바꾸겠다는 것이다. 원주민들은 줄곧 이 산을 ‘높다’, ‘위대하다’는 뜻의 디날리로 불렀다. 매킨리란 이름은 1896년 대선 당시 그를 지지했던 금광업자가 붙인 것으로, 매킨리는 알래스카에 가본 적도 없다. 2015년 오바마 대통령이 ‘디날리산’이란 명칭을 되찾아줬는데, 트럼프가 이를 번복했다.

▶트럼프가 연일 파나마운하 회수, 그린란드 합병 등을 주장하고 있다. 미국과 멕시코, 쿠바 사이 ‘멕시코만’ 이름도 ‘아메리카만’으로 바꾸겠다고 한다. 취임사에서 트럼프는 “미국 우주인들이 화성에 성조기를 꽂아 우리의 ‘명백한 운명’을 별들에까지 펼치겠다”고 했다. ‘이 세상은 미국을 위해 존재한다’고 믿는 트럼프 같다.

-김진명 기자, 조선일보(25-01-22)-

______________

트럼프 파리기후협약 탈퇴, 지구적 재앙 되나

도널드 트럼프 대통령이 20일 취임식 연설에서 선거 구호였던 “시추하고, 시추할 것(We will drill, baby, drill.)”을 외치며 ‘국가 에너지 비상사태’를 선언했다. 취임식을 마치고 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 지지자 2만 명이 모인 워싱턴 경기장 ‘캐피털원아레나’로 이동해선 파리 기후변화협약(파리협약)에 탈퇴하는 행정명령에 서명했다. 탈퇴가 공식화되면 미국은 이란, 리비아, 예멘 등과 파리협약에 가입하지 않은 4개 나라가 된다.

▷파리협약은 지구 평균기온을 산업화 이전과 비교해 1.5도 이내 상승으로 제한하는 것이 핵심이다. 이를 위해 각국은 국가온실가스감축목표(NDC)를 제출하는데 미국은 2035년까지 2005년의 61∼66%를 감축하기로 했다. 2017년에도 트럼프 대통령은 “나는 프랑스 파리가 아니라 (낙후된 공업도시인) 피츠버그 시민을 대표하기 위해 선출된 것”이라며 파리협약 탈퇴를 선언했다. 하지만 협약 발효일부터 3년 이후 유엔에 탈퇴를 통보할 수 있기 때문에 임기 내내 협약 당사국으로 남아 있었고 2021년 2월 조 바이든 대통령이 취임 직후 재가입을 선언했다. 미국이 실질적으로 파리협약을 탈퇴한 적은 없는 셈이다.

▷물론 파리협약 탈퇴 없이 NDC를 지키지 않더라도 제재할 방법은 없다. 그래서 트럼프 1기에선 그의 탈퇴 선언이 석유와 석탄 기업이 포진한 텍사스와 웨스트버지니아주, 자동차 산업의 부활을 기대하는 러스트벨트 등 핵심 지지층을 향한 정치적 수사로 해석됐다. 이번엔 다르다. 탈퇴 통보 이후 1년이 지나면 효력이 발생하고 우크라이나 전쟁, 중국과의 인공지능(AI) 기술 경쟁 등 새로운 변수가 등장했다.

▷파리협약을 준수하려면 재생에너지 비중을 높이고, 친환경 자동차를 보급해야 한다. 트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁으로 기름값이 폭등했는데도 풍부하게 매장된 석유와 가스를 사용하지 않아 미국인이 고통을 받는다고 주장해 왔다. 그는 “풍력발전을 하지 않을 것”이라고도 했다. 풍력 터빈과 태양광 패널의 핵심 광물이 희토류다. 중국이 희토류 공급망을 독점하고 있는 상황에서 재생에너지 비중을 높였다간 에너지 안보에 문제가 생길 수 있다. 중국산 전기차의 거센 공습도 막아야 한다. 더욱이 AI 패권을 지키려면 안정적인 전력 공급이 필수적이다. 트럼프 대통령이 “지금의 두 배, 그 이상의 에너지가 필요하다”며 화석, 원자력 발전으로 회귀를 선언한 배경이다.

▷미국은 세계 온실가스 배출량의 14%를 차지한다. 미국이 파리협약을 이행하지 않는다면 그 실효성이 떨어질 것이고, 각국이 앞다퉈 당장의 이익만 좇으며 장기적인 기후변화를 막으려는 국제 협력의 틀도 무너질 것이다. 세계 에너지 공급망이 재편되는 시기, ‘에너지 빈국’인 한국의 고민은 더욱 깊어질 수밖에 없다.

-우경임 논설위원, 동아일보(25-01-22)-

=======================

'[세상돌아가는 이야기.. ] > [時事-萬物相]' 카테고리의 다른 글

| [작년 해외 관광 2800만명] [中의 '관광 무기' 갑질 두고 볼 수 없다] (0) | 2025.01.23 |

|---|---|

| [친중반미와 친미반중의 기로에 다시 선 한국] .... (1) | 2025.01.22 |

| [“그런 적 없다” “그게 아니다” “나 아니다” 그리고 “잘 살펴 달라”] (0) | 2025.01.22 |

| [법원은 법대로 했나] [서부지법 사태, 판사들의 진짜 걱정은] .... (0) | 2025.01.22 |

| [중국과 한반도] [北 주민들 "대통령 구속하라며 시위를 한다고?"] (0) | 2025.01.21 |