[‘드러누운’ 중국 부동산]

[자산 180조원 中금융사도 위기… “시진핑에 끔찍한 시간”]

‘드러누운’ 중국 부동산

15일 오후 베이징의 비구이위안 아파트 건설 현장 앞에서 중국인들이 '아파트 환불'을 요구하며 천막농성을 벌이고 있다./베이징=이벌찬 특파원

‘중국 사회가 우리로 인해 더 좋아지길 바랍니다.’ 1992년 설립된 중국 최대 민간 부동산 업체 ‘비구이위안’의 홈페이지에는 이 같은 슬로건이 적혀 있다. 얼마 전까지만 해도 이 말은 사실이었다. 비구이위안은 지난해 전국적으로 공사 중단 문제가 심각한 상황에서 주택 70만채를 공급하며 부동산 시장의 구원투수 역할을 했다. 빈곤 구제 사업엔 누적 2조원을 투입했다. 지난 2일엔 포천지 선정 ‘글로벌 500대 기업’에 올라 중국인들의 자랑이 됐다.

하지만 비구이위안은 지난 7일 만기가 도래한 채권 이자를 갚지 못했고, 3일 뒤엔 “회사 설립 이후 최대 위기”라고 공개적으로 시인했다. 시장에선 비구이위안의 이런 행보를 ‘탕핑(躺平·아무것도 안 하고 드러눕기) 선언’으로 받아들였다. 중국 정부의 강도 높은 규제로 부동산 시장이 망가지자 버티다 못한 민간 기업이 ‘정부가 책임지라’며 대자로 드러누웠다는 해석이다. 중국 금융권 관계자는 “비구이위안은 국유기업에 흡수되는 시나리오까지 각오하고 정부에 바통을 넘긴 것”이라고 했다.

중국 부동산 업계는 ‘터질 것이 터졌다’는 반응이다. 정부의 극단적 부동산 정책을 일개 민간 기업이 버텨낼 재간이 없기 때문이다. 중국의 부동산 시장 침체는 2021년 당국이 대형 부동산 업체를 겨냥해 금융 규제를 대폭 확대하고 투기 억제 정책을 펴면서 시작됐다. 이후 ‘제로 코로나’ 정책이 작년 말까지 계속되며 중국 부동산 시장은 장기 침체에 빠졌다. 중국의 국유 부동산 업체들은 은행으로부터 끝없는 수혈을 받으며 생존했지만, 민간 업체인 비구이위안은 시장 상황을 견디지 못했다.

중국 금융권에서는 비구이위안의 국유기업 전환을 예견하고 있다. 회사를 해체한 다음 여러 국유 부동산 업체들이 인수하는 식으로 사태가 수습될 가능성이 높다. 중국 5대 부동산 업체 가운데 유일한 민간 업체였던 비구이위안이 ‘오마분시(五馬分屍)’의 결말을 맞이하게 생긴 것이다. 이 과정에서 비구이위안의 1선 도시(베이징·상하이·선전·광저우) 아파트 건설은 지장 없이 진행되겠지만, 중소 도시 아파트들은 란웨이러우(짓다 만 건물)로 전락할 수 있다. 비구이위안 사태를 수습하는 과정에서 은행 등 금융기관은 천문학적인 규모의 부실을 떠안게 된다. 국유 부동산 업체들이 완전 장악한 중국의 부동산 시장은 과거보다 훨씬 경직될 수밖에 없다.

중국에선 앞으로 민간 기업이 반(反)시장 정책을 견디지 못해 고꾸라진 다음 국유화 수순을 밟는 일이 더욱 흔해질 것이다. 기업의 경쟁력은 떨어지고 충격파도 크겠지만, 시장 장악이 목표인 중국 지도부는 출혈을 감수할 것이다. 이미 ‘빅테크 때리기’를 통해 알리바바를 손안에 넣었고, ‘사교육 금지’를 통해 교육 산업을 재편하지 않았는가. 한 나라가 성장과 발전이 아니라 통제와 안정을 목표로 삼으면 잘나가는 기업도 희생양이 된다.

-베이징=이벌찬 특파원, 조선일보(23-08-18)-

______________

자산 180조원 中금융사도 위기… “시진핑에 끔찍한 시간”

美·中 난기류 만난 한국 경제

15일 중국 최대 민간 부동산 개발 업체 비구이위안의 베이징 통저우구 아파트 건설 현장 앞에서 시민들이 천막농성을 벌이고 있다./베이징=이벌찬 특파원

한국의 최대 교역 상대국인 중국은 수출·소비·투자 등 기초 경제 체력이 약해진 데다 국내총생산(GDP)의 25%를 차지하는 부동산 시장이 흔들리고 있다. 그런데 불똥은 금융시장으로 옮겨 붙는 모습이다.

17일 블룸버그 등 외신들은 “1조위안(약 180조원) 이상을 굴리는 자산운용사 중즈(中植)그룹이 투자자들에게 ‘회사가 유동성 위기에 직면해 있으며 부채 구조조정을 실시할 것’이라고 공지를 했다”고 보도했다. 이 회사는 세계 최대 사모펀드인 블랙스톤의 ‘중국 버전’으로 불릴 정도로 중국 내 인지도가 높고, 부동산 신탁회사를 자회사로 두며 부동산 부문 투자에 집중했다. 블룸버그는 “중즈그룹은 현재 거의 모든 상품에 대한 상환을 중단했다. 투자자 자금을 상환하기 위해 부채를 재조정하고 자산을 매각할 계획”이라고 전했다.

설상가상으로 미국 국채 금리는 치솟고 있다.(채권값 하락) 그만큼 미국 경제가 좋다는 방증이지만, 다른 한편으론 우리나라 같은 신흥시장에서 외국인 자금이 빠져나갈 유인이 된다는 뜻이기도 하다.

16일(현지 시각) 미 국채 10년물 금리는 15년 만에 최고치(연 4.258%)로 치솟았다. 이날 공개된 연방공개시장위원회(FOMC)의 7월 회의록에 따르면 위원 대부분이 물가 상승(인플레이션)과 싸움이 아직 끝나지 않았으며 추가 금리 인상이 필요할 수 있다는 입장을 보였다.

◇중국, 1경5300조원 그림자 금융 위기

2021년 헝다(恒大)와 지난달 완다(萬達)에 이어 이달 초부터 비구이위안(碧桂園), 위안양(遠洋) 등 대형 부동산 개발업체들이 각각 300억원 안팎의 채무 상환에 실패(디폴트)하며 중국 부동산 시장은 급속히 얼어붙고 있다. 14일 중즈그룹의 계열사인 중룽(中融) 국제신탁은 9000만위안(약 165억원) 규모의 투자 상품 상환에 실패했다. 그러자 투자자 20여 명이 베이징 본사 앞까지 몰려가 ‘돈을 돌려달라’며 시위를 벌였다.

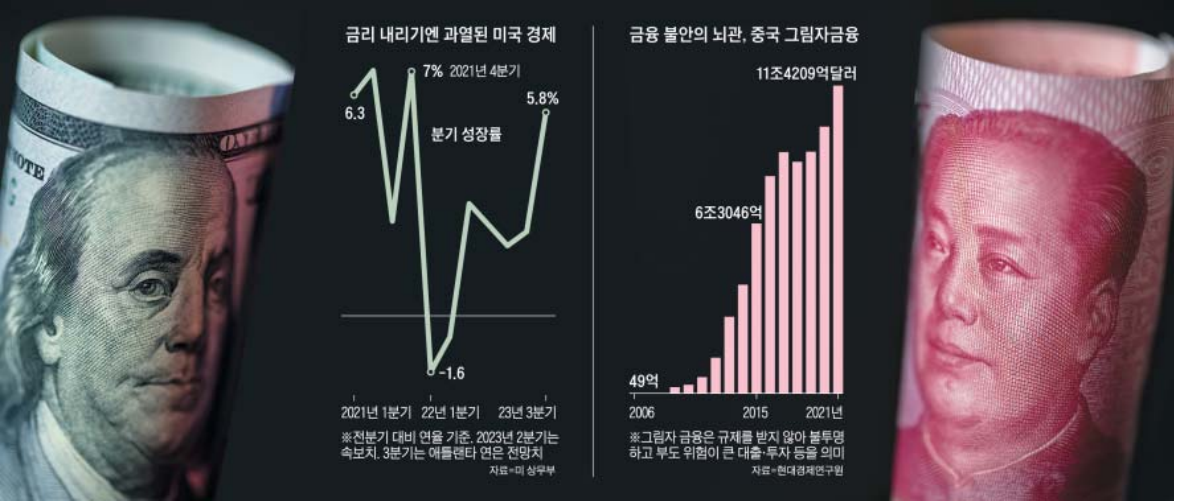

중국 부동산 투자는 규제를 받지 않아 불투명하고 부도 위험이 큰 그림자 금융 형태로 많이 이뤄졌다. 현대경제연구원에 따르면 중국 그림자 금융 규모는 2011년 6011억달러(약 807조원)에서 10년 만인 2021년 11조4209억달러(약 1경5300억조원)로 20배 가까이 폭증했다.

미국 월가 투자회사들도 중국 부동산 부실을 피하지 못했다. 비구이위안 채권을 많이 보유한 JP모간·피델리티 등 10개 투자사들은 17억6230만달러(약 2조3600억원)를 투자한 것으로 집계됐다. 중국 중앙은행인 인민은행은 16일 51조원 규모의 유동성을 단기금융시장에 투입하는 한편 자산운용사에 주식 순매도 금지령을 내리며 시장 불안 차단에 나섰다. 하지만 그 효과는 미지수라고 보는 전문가들이 많다. 블룸버그는 “그림자 금융으로 (위험이) 전이되는 것은 시진핑에게 끔찍한 시간”이라고 했다.

◇美 금리 상승에 외국인 한국 이탈 가능성

최근 미국 경제는 탄탄한 고용에 ‘골디락스(너무 뜨겁지도 차갑지도 않은 이상적인 경제 상황)’란 말까지 나온다. 성장률은 2분기(4~6월) 2.4%(전기 대비 연율)를 기록한 데 이어, 3분기엔 5.8%까지 뛰어오를 것이란 전망이 나왔다. 실업률은 지난달 3.5%로 사실상 완전고용에 가깝다. 글로벌 신용평가사 피치가 최근 미국 신용등급을 AAA에서 AA+로 한단계 내리긴 했지만, 이미 S&P가 2011년 내린 것을 반복한 것이라 충격은 아니라는 평가다.

경기가 좋다 보니 미국의 기준금리는 연 5.5%(상단 기준)에서 내려올 기미가 보이지 않는다. 이는 2001년 이후 22년 만에 최고 수준이다. 미국과 한국(3.5%)의 기준금리 차이도 역대 최대인 2%포인트까지 벌어졌다. 미국의 고금리를 노려 한국에서 외국인 자금이 빠져나갈 수 있다는 뜻이다.

래리 서머스 전 미 재무 장관은 “현재 장기 국채금리가 정점이라고 생각하지 않는다”며 “향후 10년간 국채 10년물 금리가 평균 연 4.75% 정도를 보이거나 그 이상으로 높아질 수 있다”고 했다. 현재 수준보다 더 오를 수 있다는 말이다.

안동현 서울대 교수는 “미국 고금리 상황이 지속되며 한국 경제에 먹구름이 끼고 있다”고 말했다.

-최형석 기자/베이징=이벌찬 특파원, 조선일보(23-08-18)-

_____________

○ 中 부동산 위기로 땅 팔아 돈 벌던 지방정부들도 위기. ‘모두 잘살자’던 대륙의 민낯은 왠지 익숙한 얼굴.

-팔면봉, 조선일보(23-08-18)-

========================

'[세상돌아가는 이야기.. ] > [經濟-家計]' 카테고리의 다른 글

| [빚내 주식 투자 20조… 도박 같은 ‘테마주 狂風’] .... (0) | 2023.08.23 |

|---|---|

| [전경련은 정부 2중대가 아니다] [재벌 집단 청문회.. ] .... (0) | 2023.08.22 |

| [제조업은 세계 최강인데, 서비스업은 왜 바닥인가] .... (0) | 2023.08.18 |

| [삼성전자 해외서 번 돈 22조 국내 투자… 감세의 선순환] .... (4) | 2023.08.17 |

| [부자 미국, 가난한 유럽...富 격차 갈수록 커지는 3가지 이유] (0) | 2023.08.13 |